【ポジティブ&シャドウ】右腕を引かれる者, 信仰の再建者(深層アート:19.20)

これは50代男性自営業の人をモデルに描いた、深層アート(左:ポジティブ、右:シャドウの2枚)です。同じ人物の顕在意識(左)、潜在意識(右)を棲み分けて描いています。 この絵の中には、一般的にオーラ(アストラル)と呼ばれる

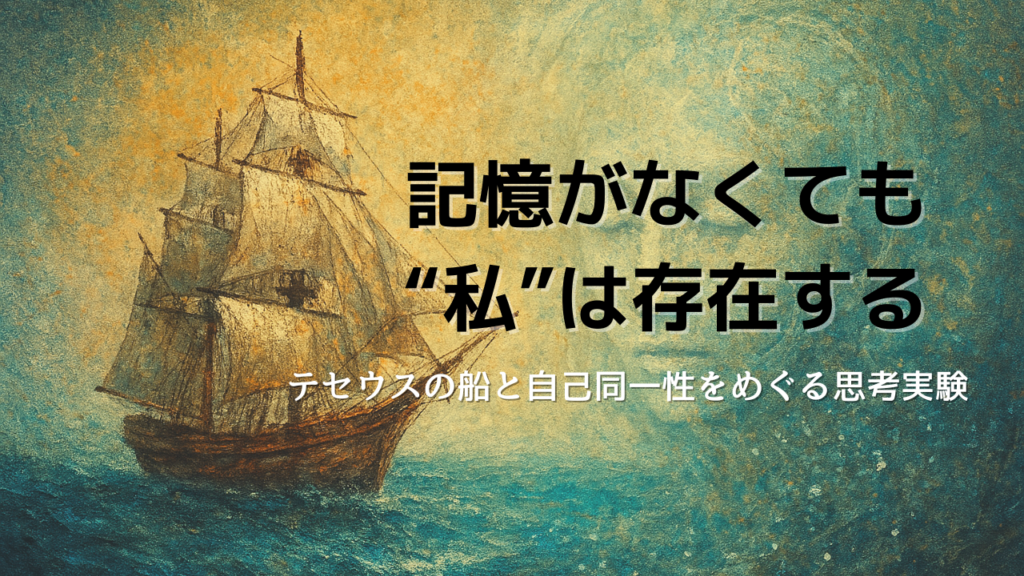

発達障害の視点で哲学を読み解く。記憶がなくても私はここにいる──テセウスの船やジョン・ロックの理論を通して、“自己とは何か”を考えます。

突然だが、哲学の有名な思考実験に「テセウスの船」というものがある。

船のパーツをひとつひとつ新しいものに交換していって、最終的に全部の部品が入れ替わったら──その船は、もとのテセウスの船と言えるのか?という問いだ。

現代でもこの問いはよく使われていて、「アイデンティティ」や「自己同一性」についての議論に持ち出される。

たとえばスマホを思い浮かべてみてほしい。

画面が割れて交換し、バッテリーが劣化して取り替え、最終的にすべての部品を新しくしたとして──それは、もとのスマホと“同じ”だと言えるだろうか?

テセウスの船とは、そういう問いを通して「私たちはなにを“同一”と感じるのか?」を探るものだ。

この問いに対する一般的な考え方は、大きく分けて三つある。

あなたはどう思うだろうか?

ちなみに、わたしの解答は──「すべては流れの中にあるのだから、同じかどうかという問いそのものが必要ない」というものだ。 変化は自然なことであり、同一性の維持にこだわるのは、人間の執着が生んだ幻想だと思っている。つまり「問い自体がナンセンス」というか「この問いにさほど重要性がない」と考える。

わたしが哲学的懐疑人の枠に含まれるのだとして、その他のふたつについては正直理解し難くある。

物質主義……はなんとなくわかる。目に見えるもので世界を見ている、それがアイデンティティにも繋がっているのだと思う。

たとえが悪いが、全身整形した人が「元の人」と言えるか疑問を持つ感覚、なのだろう。

しかし記憶や機能を重視する人の感覚がさっぱりわからない。

たとえばスマホのパーツを交換しても“同じスマホ”と感じるような感覚なのだろうが、そこに「記憶」を持ち出してくるのはなんなのか?

スマホのメモリーのことか? うん? スマホと自分の絆のことか?(あるのか?)

気になって調べてみれば、

実は「テセウスの船」の話と並んで語られるのが、イギリスの哲学者ジョン・ロックが発表した「記憶理論」。

ジョン・ロックは「人は、過去の記憶が連続しているから、同じ自己でいられる」と考えた。

つまり、記憶が“自己の証明”というわけだ。

たとえば、「昨日何をしたか」「子どもの頃どんな性格だったか」「なにが好きで、なにが嫌いか」といった記憶が連続していると、人は「これが自分だ」と感じやすい。

人間が記憶を大事にするのは、それが「一貫性」や「安心感」とつながっているからだ。

記憶があることで、自分の存在に意味を与えたり、「私はこういう人間だ」と定義できたりする。

過去の体験を通じて今の自分を理解するというプロセスが、自己認識の基盤になっているとも言える。

記憶が、己の、証明???

わたしはまったくピンとこない。なぜなら……

毎朝、記憶がリセットされるから。

ここで、一つ考えてほしいのは、「すべての人が記憶の連続性を持って生きているわけではない」ということだ。

発達障害──特にASDやADHDの当事者に多く見られるのが、「記憶の抜け」や「一貫性のなさ」である。昨日の出来事を覚えていない、あるいは、自分が何を感じていたのかすら曖昧になることもある。

これは単なる“物忘れ”ではなく、脳の情報処理の特性によって、日常的に「リセットされるような感覚」が起きるものだ。メモや記録に頼らなければ、生活が成り立たないこともある。

この感覚は定型発達者には理解できないことかもしれない。

だから「忘れてしまう」ことがどんなに苦しいことかを、理解してもらえない。

まあ別に理解してもらわなくてもいいのだけど、「ああ、物忘れね、わたしも最近酷くてね」とか「歳のせいよ」なんて言われた日にゃ、目が丸くなってしまう。

「ああこの人は、自分の尺度でしか想像できない人なんだな」と思って、呆れて、冷める。

日本人は共感することに美学を見出しているが、わたしは、そんな共感は残酷だとすら思う。

話を戻すと、つまり、ロックが定義したような「記憶の連続性=自己の証明」という考え方は、すべての人に当てはまるとは限らない。

それどころか、記憶に依存しない在り方で、自分を感じ、生きている人間ーーわたしも確かにいるのだ。

わたしの書籍『共感覚の魔女:カラフルな万華鏡を生きる』(現代書館)のなかにも、記憶に関する話がでてくる。

「忘却の海」(p.92)だ。

この話でもテセウスの船のパラドックスを引き合いにだしている。

毎朝、目が覚めたときには前日の記憶がもう曖昧で、「あれ、何してたっけ?」というところから一日が始まる。

だからこそ、カレンダーやメモアプリに記録して、今をつなぎとめている。

まるで、1日ごとに自分が死んで、朝生まれ変わるような感覚だ。

本当になんもかんも、覚えていない。

だから、記憶が「自分の証明」だとはまったく思えない。

むしろ、記憶は「残骸」に近い。

瞬間的に焼きついてしまった映像や感覚が、ふとしたときにフラッシュバックのように浮かんでくる。

わたしは「瞬間記憶」という特性をもっていて、共感覚で見えたものの映像が勝手に脳裏に焼き付いてしまう。

だから必死にこうして文字や絵や、様々な方法で外へ吐き出さなければならない。

頭のなかのゴミ屑がいっぱいになるとメルトダウンしてしまうから。

つまり、わたしにとって記憶は残骸でありゴミ屑。

決して“今のわたし”を支えているものではない。溜め込んでいればむしろ邪魔になる。

そんなわたしが「記憶」を自己とするわけがなかろう。

現にわたしは、連続した記憶や、一貫性がなくても、「わたしがいる」という感覚は途切れていないのだから。

さらに物申したいのは、ジョン・ロックの「記憶理論」を発表したのがかなり昔であるっていうこと。

驚くことに、それは1690年のことなのだ!

……いやいやいやいや。1690年て、江戸時代ですよ!?

そんな時代の理論が、いまだに「人間とは何か」を考える基盤にされていることに、わたしは驚いてしまう。

当時はもちろん、発達障害も神経多様性という概念も存在していなかった。

記憶が飛ぶ感覚、昨日のことを覚えていないこと、今日の自分がまるで新しい存在に感じられること──そんな生き方は、きっと想像もされていなかっただろう。

しかし、時代は流れる。

多様性は今や世界中で叫ばれている。

発達障害の特性についても、理解が広まりつつある。

わたしは思う。

テセウスの船がすべて新しくなっていても、「今、そこにある」ならそれはもう“そのもの”でいい。

つまり、「変わったから別物」ではなく、「変わるのが自然」なのだ。

わたしたちの身体も、細胞は日々入れ替わっていくし、思考や感情だって常に変化している。

ロックの記憶理論にしがみついて、「記憶がなければ自分ではない」と考えるのは、もはや時代遅れかもしれない。

それなのにどうして人々は、古い理論に固執して議論を続けるのだろうか。

いや、言い方を変えよう。

テセウスの船の問いのなかで、人々はなにに固執しているのだろうか。そうさせる何かが根っこにあるのではないかとわたしは思う。

多くの人が「記憶がなければ自分じゃない」と感じるのは、自分の存在に不安を抱いているからだと思う。

たとえば、旅行に行った思い出や、家族との出来事、昔好きだったものを「忘れてしまう」ことに対して強い喪失感を覚える人は多い。

そうした記憶は「自分らしさ」や「人生の軌跡」として、アイデンティティの支柱になっている。

もし突然それらがごっそり失われたとしたら、「私は誰?」という不安や焦りが一気に押し寄せてくる──それが、多くの人にとって“記憶の連続性”が重要である理由なのだと思う。

だから、「テセウスの船は同じかどうか?」という問いに意味を求める。

でも……わたしは言いたい。

意味なんて本当は必要ない。

だって、意味なんて、あとでから勝手に、都合のいいようにつけたものでしょ?

「意味があるから存在していい」「自分の存在には意味があるんだ」というのは、都合のいい「設定」なのよ。

だって存在の理由を知っているのは単一の存在(いわゆる神)だけ。いち人間が正しく知っているはずがないと思うわけ。

よって「意味づけ」は自分がこの社会で生きやすくするためのものであって、イコール存在理由というわけではない。

だからわたしは換言する。

「すでに存在しているから、意味はあとから生まれる」

つまり、意味が先ではない。存在は「そのもの」でいいんだよ。

記憶理論の話に戻るが、わたしは記憶を持たないからといって、自分の存在が揺らいだことはない。

むしろ、記憶に頼らない分、今の感覚に忠実に生きている。

それは、脳が勝手に改変する記憶よりも、ずっと正確で、リアルなものだと思う。

「記憶や思い出がなくても、私はここにいる」

いまこの瞬間、呼吸して、感覚があって、心が動いている。

それが“わたし”の存在の証明だ。

古い理論を責めるつもりはない。

ジョン・ロックの理論も、当時の視点としては納得のいくものだったと思う。

でも、現代の私たちはもっとアップデートされた視点を持てるはずだ。

テセウスの船の問いに、わたしはこう答えたい。

「その船が、いま進んでいるなら、それでいい」

記憶に頼らなくても、意味や一貫性がなくても、今日もこうして「今を生きている」こと。

それだけで、存在の証明には十分なんじゃないかな。

これは50代男性自営業の人をモデルに描いた、深層アート(左:ポジティブ、右:シャドウの2枚)です。同じ人物の顕在意識(左)、潜在意識(右)を棲み分けて描いています。 この絵の中には、一般的にオーラ(アストラル)と呼ばれる

私は英語学習の王道である「文法→単語→読解」路線に、まったく向いていなかった。 でもその理由は、単なる性格の問題ではなく、自分の発達障害(脳の構造)に大きく関係していることに気づいた。 この記事では、私が選んだ学習法、背

満月と新月前にお得な魔法をニュースレターでチェック!